|

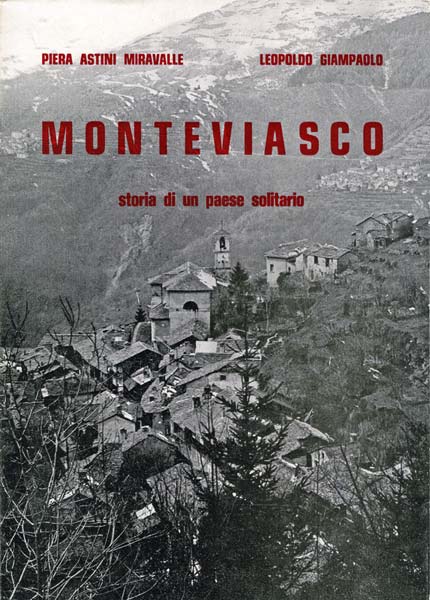

storia DI UN PAESE SOLITARIO Piera Astini Miravalle - Leopoldo Giampaolo Pubblicazione Della SOCIETA' STORICA VARESINA - Varese 1974

INTRODUZIONE

Ci sono ancora angoli di mondi vari e magici nel loro statico esistere dove la perfezione del paesaggio si sposa a quella delle cose e TUTTI hanno in comune il silenzio e lo splendore della natura oggi sempre più difficili a trovarsi.

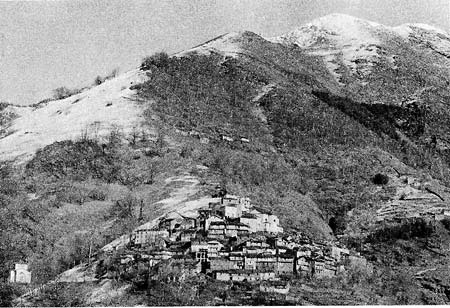

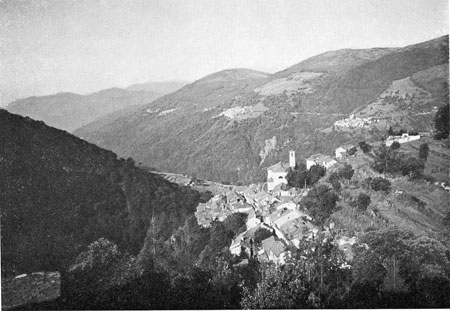

La natura ha un aspetto severo, arido, e le sue bellezze sono una delle fonti più sicure per la continuità dell'esistenza di Monteviasco. Il paese, medioevalmente rinserrato a difesa dell'antico nemico, non si adagia su dolci declivi ma pare cercare di confondervisi come per averne maggior sicurezza. È infatti ben difficile vederlo steso ed assolato davanti agli occhi così come è difficile comprenderne le persone e le cose. Malagevole (e non rende l'idea della fatica questo termine) è la via che congiunge il ponte di Piero — a cui arriva da Curiglia una dissestata carrozzabile — con Monteviasco; millequattrocentoquarantadue sono gli scalini, ora più corti, ora più lunghi ; ora più scoscesa, ora più ripida la scalinata che conduce allo sperone del monte Polà (1784 m. s.l.m.) quasi alla testata della Val Veddasca, pittoresca e solitaria valle dell'Alto Verbano, dove sorge il paese. È l'unico della zona a non essere toccato da strada e quel trovarsi così in alto, così sospeso e fuori mano, lo fa sembrare ancor più lontano di quello che è effettivamente, specie oggi che non si è più abituati a camminare e non si sa rinunciare a mezzi comodi e veloci. Anche un tempo però non poche erano le lamentele e gli sbuffi di coloro che dovevano salire al villaggio montano.

|

||||||||||||

|

Di solito si raggiunge Monteviasco dalla Val Dumentina percorrendo la strada provinciale. Alle Campagnette essa sbuca sul versante sinistro della Veddasca, corre a metà sul pendio, or internandosi nei valloni ora uscendone, raggiunge Curiglia, poi, divenuta carrareccia, scende sul fondo valle e s'arresta al ponte di Piero, un ponticello gettato sulla Viascola allo sbocco col fiume Giona, a pochi passi dalla frazione di cui porta il nome. Siamo a m. 550 circa sul l.m.. La mulattiera, guardando la testata della valle, volge poi a destra. Particolarmente aspro il primo tratto precipite sul torrente Viascola (1). Si sale fra annose piante e per l'interminabile piegare a destra e poi a sinistra e il procedere lento, dato l'aspro cammino, si ha l'impressione di non giungervi mai.

Alcune soste sono quasi d'obbligo: alla Cappelletta del Schuster che custodisce oggi un ritratto del pio Cardinale (2) la cui visita diocesana suscitò un'insolita espressione di fede, poi al Sasùn, un pietrone orizzontale su cui è comodo riposare, detto anche a posa di poro vicc, appunto per la sua prerogativa alla portata di tutti, quindi alla Cappella del Redentore « che... scappa! » dove Gesù è sulla Croce con il capo reclinato verso valle come desioso di fuggire: così narra appunto una leggenda. Ma quando si giunge più su al Santuario della Madonna della Serta e si legge la scritta che dice: «Benvenuto o passegger / sosta e riposa / il monte rasserena e disacerba ogni segreta pena... » (3) ti senti placare il cuore e un che di ineluttabile ti prende la gola. Sei arrivato in fine! E tutto assume una nuova dimensione. Ti senti senza peso, sazio, con il cuore giocondo. Ti senti rinato, pronto a rifare la fatica per riprovare le stesse emozioni sia che ti abbia accompagnato il sole, la pioggia o la neve: sei a Monteviasco! L'impervia scalinata che unisce il paese al mondo ha fatto sì che si potesse conservare, quasi completamente genuino fino a qualche anno fa, un vasto patrimonio religioso, rituale, culturale. Già dall' '800 si colgono però le prime fratture che si intuiscono dal bisogno urgente di rompere con la tradizione per adeguarsi ai tempi. Gli uomini partono per paesi lontani, tornano con cose nuove e si lasciano alle spalle, con questo andare e venire, il loro mondo, avviandosi ad una rinascita simile all'antica simbolica iniziazione alla vita attraverso riti magici. Supporto stesso della civiltà, le tradizioni stanno via via sparendo — a Monteviasco come in altri luoghi — per l'impossibilità di ricrearvi le condizioni sintomatiche di un metodo di vita, quasi che la mancanza di una forza creatrice e trasformatrice esaurisca quella vena, quella circolazione atta a mantenere intatto il patrimonio culturale. Tutto si perde lontano: quando Monteviasco nacque? Molti si sono chiesti chi abbia avuto la singolare idea di costruire un villaggio fuori dal mondo, su un pendio così erto e come sempre, nei casi in cui vi è qualche cosa di strano, è intervenuta la leggenda a dire la sua.

(1) Si vuole che la parte dell'attuale mulattiera incavata nella roccia sia stata costruita per abbreviare il percorso, fra il 1819 e il 1824, sotto la direzione di un Sacerdote. Soldati l'avrebbero perfezionata nel 1916-17 ed avrebbero anche aperto un sentiero che portava al confine. In quegli anni si temette una invasione dell'Italia da parte delle truppe germaniche attraverso la Svizzera e si pensò a migliorare la viabilità della zona; in altri luoghi furono predisposte anche delle difese. Un tempo, per raggiungere Monteviasco, si seguiva anche un percorso diverso: da Viasco di Curiglia si scendeva a due mulini posti sulla Viascola e poi d'impennata si saliva al paese. (2) Il luogo era detto prima del 1959 el capelìn du Lùvisin perché un uomo vi era precipitato e i famigliari l'avevano così voluto ricordare. Sulla cappellina oggi vi è la seguente scritta dedicatoria: « AD. 1958 / Per ricordo del / Card. Ildefonso Schuster / Passò pellegrino / Sostò in preghiera / Benedica noi / Fedeli di Monteviasco ». (3) L'iscrizione completa dice: « Benvenuto o passegger: sosta e riposa. Il monte rasserena e disacerba ogni segreta pena. Sosta per mormorar l'Ave Maria Ti sembrerà così d'essere bambino e sentirai la mamma a te vicino Riposa e offri qui la tua fatica ch'è la croce dei poveri amica Quando riprenderai la lunga via avrai con te la mamma tua Maria Madre mia, fiducia mia. 24 maggio 1959 - Consacrazione Parrocchia al S. Cuore di Maria ».

COME NACQUE IL PAESE SECONDO LA LEGGENDA Ritorna all'indice Siamo all'epoca del dominio spagnolo in Lombardia (sec. XVI-XVII), epoca, non si sa ancora se a torto o a ragione, ritenuta ricca di licenze e ribalderie. Quattro soldati di stanza a Milano, dopo una serie di malefatte, minacciati di processo, disertano e, per sfuggire all'arresto, decidono di rifugiarsi lontano in una località isolata fra i monti. Dal piano si portano verso il Varesotto, poi nella Valtravaglia, quindi nella Val Dumentina, infine nella Val Veddasca. Alti monti, paesi di poche case, ovunque pace: la zona appare il luogo ideale per il loro rifugio. Ma conviene stare lontano dai villaggi e spingersi verso la testata della valle. Li attrae l'erto pendio scendente dalla vetta del monte Polà: in alto ricchi pascoli, in basso fitti boschi, il luogo è molto fuori mano e non facilmente raggiungibile. Dopo una breve consultazione si trovano d'accordo: quello è il posto che fa per loro. A media altezza del pendio, dove il bosco dirada i suoi alberi ed incominciano i pascoli costruiscono le loro case, una per ciascuno. Sorgono alte e robuste del bel sasso lucente del monte Polà. La leggenda fa anche il nome dei quattro soldati: Cassina, Ranzoni, Morandi, Dellea. E poi prosegue a raccontare. Il ratto delle donne di Biegno Costruite le loro dimore, ricavati alcuni campicelli terrazzando il pendio, edificate diverse baite, sistemati i pascoli, acquistati parecchi bovini, si sentirono finalmente a loro agio: avevano di che vivere sia pur modestamente. Il timore di essere ricercati e scoperti si allontanò poco per volta, ma con la tranquillità cominciò un'angoscia nuova: si sentivano soli. Durante il giorno il lavoro li teneva occupati, ma la sera l'aggirarsi per le vuote case suscitava una tristezza che diventava sempre più profonda col passare del tempo: mancava il calore della famiglia, si sentiva il bisogno di una presenza femminile. Ma non era facile trovare quattro giovanette disposte a sposare gente sconosciuta venuta da lontano e chissà con quale passato! Il tormento crebbe al punto di spingerli ad escogitare il modo di condurre alle loro case alcune donne. Non trovarono nulla di meglio che rapire quattro fanciulle di uno dei villaggetti della vallata (4). Scelsero il più vicino: Biegno (5). Scesero a valle ad acquistare il necessario per arredare nel modo migliore le loro case e renderle più dignitose, e bei vestiti e monili per le future spose. Poi, a turno, senza dar nell'occhio, si portarono a Biegno e gironzolarono qua e là per scoprire dove abitavano giovanette di loro gradimento; infine scelsero. Attesero il tempo in cui gli uomini del villaggio salivano agli alpeggi per riordinarli in attesa di portarvi il bestiame, e una notte, furtivamente, raggiunsero il paese. Facendo il minor rumore possibile si avvicinarono alla prima casa prescelta. Aprire silenziosamente l'uscio, per loro, non fu che un gioco, e, penetrati nell'interno alla luce fioca di un lumino, immobilizzarono i presenti, li imbavagliarono e li legarono per bene affinché non potessero dare l'allarme. Presa la giovane designata la portarono fuori dal villaggio. Uno dei quattro rimase a guardia. Gli altri tre, con azioni analoghe, rapirono altrettante fanciulle. Tutto andò secondo i piani prestabiliti perché spesso, ai manigoldi, nelle leggende, le cose vanno bene, almeno in un primo tempo... Con la maggiore rapidità possibile condussero le giovinette a Monteviasco, sordi alle loro implorazioni e alle loro proteste.

La reazione e la pace Presentarono i doni predisposti, cercarono di convincerle, con parole toccanti, delle loro oneste intenzioni, assicurarono sottomissione e fedeltà. Il sole era già alto quando il tocco a martello della campana di Biegno si sparse nella vallata, chiedendo aiuto. C'erano volute parecchie e parecchie ore prima che qualcuno degli imbavagliati riuscisse a liberarsi e a dare l'allarme. Gli abitanti dei paesi vicini, domandandosi che cosa fosse accaduto (non si vedeva né fuoco né fumo), si mossero con passo affrettato verso il villaggio. Il racconto concitato dell'accaduto riempì tutti di sdegno. Si tenne consiglio e si venne alla conclusione che non potevano essere stati che i forestieri, i quali avevano preso dimora sul versante opposto della vallata, a compiere tale azionacela. Si decise di punire severamente i colpevoli. Afferrate falci, forconi, coltelli e nodosi bastoni, gli uomini di Biegno, di Lozzo, di Armio e anche di Indemini, in lunga fila, si precipitarono sul sentierino che da Biegno tortuosamente raggiunge il fondovalle, guadarono il fiume e affrontarono il ripido pendio sul quale i quattro disertori avevano costruito le loro case. Se rapida e a balzelloni era stata la discesa, meno veloce fu l'ardua salita, ma allora si avevano garretti buoni e in breve si fu in vista del piccolo centro. Nel frattempo le fanciulle rapite avevano deciso di rassegnarsi al loro destino: le parole suadenti espresse dai quattro rapitori, l'onestà dei loro propositi, le assicurazioni di fedeltà e di devozione e, qualcuno dice, i doni ricevuti, le avevano convinte ad accettare il fatto compiuto. Il vocìo minaccioso della gente irata che saliva il pendio cominciò a turbarle. I quattro banditi, afferrati i loro archibugi e le loro pistole, nel frattempo si erano appostati al limitare delle case, pronti a vender cara la pelle. Ma era il caso? Ormai quel ch'era stato era stato, uno spargimento di sangue che avrebbe colpito genitori, parenti e amici, avrebbe aggiunto lutti all'accaduto. D'accordo, le quattro giovinette mossero incontro ai sopraggiungenti e con le parole più adatte cercarono di spiegare le buone intenzioni dei rapitori. Si pavoneggiavano intanto nei begli abiti ricevuti in dono. E tanto dissero e tanto fecero che l'ira cadde. Si fece pace. Parenti ed amici furono condotti nelle case e tutto finì in festa e gaudio. Naturalmente la verità storica è diversa e lo diremo, ma gli abitanti di Monteviasco alla loro singolare leggenda sono affezionati e quel discendere da gente di fegato e che sa il fatto suo, anche se..., in fondo li lusinga. E a chi dice loro che l'origine del paese è ben altra, replicano scuotendo il capo: « Lei la racconti come vuole, ma il fatto è che noi discendiamo da quattro briganti». E poiché la leggenda nasconde solitamente qualcosa di vero, può darsi adombri il rifugiarsi in paese di soldati banditi o sbandati (6). (4) Nella tradizione locale è rimasta la curiosa abitudine di girare il giorno dell'Epifania gridando « Andemm a tira sii a jùvuna! ». Il fatto potrebbe essere effettivamente scaturito dal ricordo di mitici ratti avvenuti in tempi lontani e trasfusi nella leggenda. (5) I riferimenti a Biegno si colgono con facilità nei discorsi dei Montini e sempre cori accenni propizi come se i due paesi fossero uniti da qualcosa di più che non dai sentieri. Con rimpianto sono ricordati ancora oggi il pane di Biegno — il migliore della zona — gli ultimi telai per tessere, il ponte che collega i due opposti versanti della vallata. (6) Alcuni sostengono che la leggenda sia un'invenzione degli abitanti dei paesi vicini per far dispetto a quelli di Monte.

NOTIZIE STORICHE E GEOGRAFICHE Ritorna all'indice

I PRIMI ABITANTI

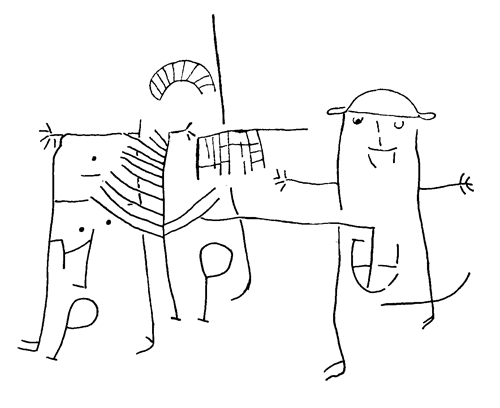

Monteviasco nacque come gli altri paesi della valle. Numerose incisioni rupestri tracciate dalla mano dell’uomo dell’età del bronzo (età svelata dalla tipologia e da alcuni ritrovamenti archeologici), che si rinvengono su massi posti solitamente in luoghi dominanti, ci dicono che questo territorio fu abitato sin dalla preistoria.

Tav.1 - Sasso di Piero - Incisioni rupestri - Particolare

Un pietrone graffito si trova, ad esempio, presso il ponte di Piero dove si diparte la mulattiera per Monteviasco: vi si vedono figure antropomorfiche e molti disegni simbolici. Ignoriamo da dove provenisse il popolo che, migrando di terra in terra, s’insediò per primo nella Val Veddasca e zona circostante, anche se molti indizi ci fanno pensare a un ceppo ibero-ligure. La valle affacciata al Verbano, che fu in ogni tempo una splendida e comoda via di comunicazione fra il piano ed i passi alpini, fu certamente toccata da uomini che vivevano soprattutto di caccia, attirati dalla ricca selvaggina che popolava i folti boschi.

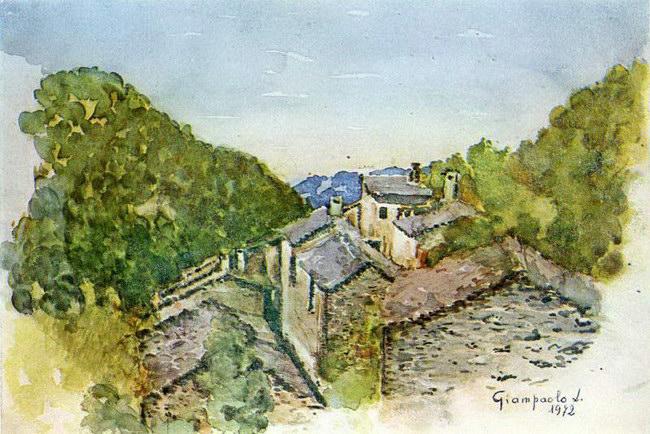

Fig. 3 - Scorcio del paese e della Valle Veddasca

Si trattò in un primo tempo di gente errabonda che passava da zona a zona cacciando, poi giunse un popolo più progredito, capace di vivere coltivando i piccoli terrazzi morenici sparsi sui pendii e allevando il bestiame sugli ottimi pascoli delle sovrastanti vette. I capi che guidavano l'emigrazione suddivisero la plaga fra le varie famiglie (allora assai poche) e fissarono i luoghi dove costruire i villaggi. La loro esperienza fece scegliere i punti più propizi e così nacquero Graglio, Armio, Biegno, Lozzo e gli altri paesi della vallata. Monteviasco sorse nella posizione migliore per sfruttare i pendii del monte Polà tutt'altro che disprezzabili per l'economia di quei tempi. L'asprezza del cammino per giungervi non era cosa che preoccupasse gli uomini d'allora. Anche se le prime notizie scritte sul paese appaiono nel 1200 la sua origine risale ad anni ben più lontani.

PROPRIETÀ COMUNI O PROMISCUE Ritorna all'indice

Per non rompere l'unità delle genti, per creare vincoli e perché tutti potessero godere, in misura suppergiù uguale, le possibilità economiche offerte dalla zona, i capi assegnarono porzioni di terreno a bosco e a pascolo in proprietà comune agli abitanti di più paesi. Gli interessi comuni, secondo il loro punto di vista, li avrebbero tenuti legati. In cambio, essi dovevano ubbidire, fornire prestazioni varie quali il pagamento di tributi, l'arruolamento di soldati, l'obbligo di accorrere in difesa della plaga, ecc.. Le proprietà comuni furono quindi una necessità politico-economica soprattutto in zona montana. E poiché l'economia montana consigliava che si avessero a disposizione alpeggi posti sia sui pendii solatìi e sia sui pendii volti a settentrione, per sfruttare i primi più fecondi di erbe, con pascolo primaverile, taglio di fieno a giugno e pascolo autunnale, e i secondi in estate, si fece in modo che le comunità avessero a disposizione pascoli volti a meridione e pascoli rivolti a mezzanotte. Perciò i confini fra le varie comunità non furono fissati lungo la linea dello spartiacque, ma in prevalenza al di sotto delle vette sui pendii settentrionali. Per questo motivo Cadero con Graglio, Armio, Lozzo ebbero pascoli al di sotto delle cime verso la Val Molinera che scende a Zenna Lago Maggiore; i paesi del Malcantone (Breno, Mugena, Arosio) al di sotto dello spartiacque Gradiccioli-Lema, verso i territori di Biegno, Monteviasco, Curiglia, Due Cossani, ecc.. Diremo altrove che l'accusa a Maria Teresa, imperatrice austriaca, sovrana della Lombardia nel XVIII secolo, di aver favorito gli Svizzeri, quando si fissarono i confini del Canton Ticino facendo correre la linea di demarcazione al di sotto delle cime sul versante italiano, è, in parte, ingiusta (8) perché più o meno si seguirono i preesistenti confini fra le varie comunità che, per le ragioni anzidette, già erano stati così fissati da tempo immemorabile.

Le proprietà comuni causa di dissidi Si obietterà, ma la creazione di zone comuni non fu un'infelice idea perché foriera di disaccordi e di contese? La cosa fu prevista e si cercò di evitarla mediante minuziosissimi statuti e regolamenti che prima furono tramandati oralmente poi per iscritto. Ma naturalmente liti sorsero lo stesso.

Accadde

inoltre che i comuni vendessero ad altri comuni parte dei loro

pascoli e boschi conservando però sui medesimi una serie di diritti:

di portarvi le bestie, di raccogliere fieno, strame, legna. La

stretta economia di allora, lo scarso reddito dei terreni,

consigliava cautela nel vendere, quindi mai la cessione totale.

Nacquero così altre proprietà comuni che, dal Settecento, furono

dette, di preferenza, promiscue. Talvolta il libero possesso e il

godimento dei frutti di tali proprietà cedute erano complicati

dall'esistenza nelle medesime di alberi da frutto (solitamente

castagni e noci), appartenenti a privati Vi erano terreni comuni a due o più paesi e, su di essi, trenta, quaranta, cento alberi fruttiferi privati, e, talvolta, uno stesso albero aveva più padroni. La spartizione dei frutti era regolata da consuetudini che avevano valore di legge e lo sfruttamento dei terreni promiscui da appositi regolamenti. Un regolamento del genere, scritto su un grosso brogliaccio racchiuso fra due tavolette di legno ricoperte di cuoio, con borchie, esisteva ancora non molti anni or sono nel Municipio di Graglio, una catenella lo teneva saldamente legato ad uno scaffale-scrittoio perché non fosse asportato. Era ritenuto d'importanza fondamentale e lo si conservava con un senso di riverenza. Conteneva le norme per il pascolo e per lo sfruttamento delle proprietà promiscue. Era talmente minuzioso che non solo fissava il numero delle bestie che potevano essere portate nella zona, paese per paese, ma anche i diritti di precedenza nel percorrere i sentieri: se, per esempio, su uno di essi stavano sfilando i bovini di un alpeggio, gli altri non potevano inoltrarsi sullo stesso sentiero fin quando il passaggio dei primi non fosse finito. Prevedeva l'epoca in cui si poteva raccogliere lo strame e la legna nei boschi, ed i quantitativi. Il prezioso codice è scomparso e pare che codici analoghi avessero anche gli altri paesi della valle. Pure Monteviasco ebbe i suoi statuti. Ricordiamo infine che sugli alpeggi della Veddasca non pascolava solo il bestiame della vallata, ma anche quello proveniente da paesi della zona collinare e del piano condotto da mandriani che affittavano questo o quell'alpeggio. I regolamenti di tali affittanze erano severi: stabilivano il numero dei bovini che si poteva portare ed il periodo d'affitto, ma poiché si pagava un tanto per bovino, i comuni proprietari dei pascoli non stavano al numero prescritto per avere un maggior introito ed allora sorgevano questioni da parte di coloro che avevano essi pure il diritto di alpeggio nella stessa zona. Gli anziani dei villaggi ricordano ancora le mandrie provenienti dal Luinese che salivano alle alpi a primavera inoltrata e discendevano in autunno. In testa la bovina più robusta col suo campanaccio squillante. Leggi relativamente recenti (1931 e successivi) portarono ad una spartizione delle zone promiscue tra i comuni e di conseguenza quasi ovunque alla loro scomparsa. Finirono così gli appezzamenti comuni e promiscui di Maccagno Inferiore con Agra e Due Cossani, di Dumenza con Runo e Due Cossani, di Curiglia con Monteviasco, di Monteviasco con Biegno (un bosco presso il torrente Riale a monte del Ponte di Piero - vedi oltre), di Monteviasco con Breno svizzero (in località Zampone e Troggia), di Biegno con Armio, Lozzo, Graglio, ecc..

Liti fra le comunità Abbiamo già detto che vivere in un mondo così povero e complesso non era facile; le liti, frequenti, risalgono ad antica data, anzi nei secoli lontani furono più accanite. La storia dei paesi della Val Veddasca è una storia di contese per discussi confini, per mancato rispetto degli Statuti che regolavano lo sfruttamento delle proprietà comuni, per pascolo in terreno altrui, per raccolta di legna, strame e fieno in zona di mal definita appartenenza. Non sempre i termini fissati sul terreno per delineare le proprietà erano visibili. Li nascondeva l'esuberante sottobosco, la gobba del terreno, crollavano per l'erosione delle piogge diluviali, talvolta erano spostati nascostamente dai confinanti. Non era sempre facile dire se il bestiame al pascolo si trovava su un terreno lecito o al di là di quello. I campari che vegliavano sulle proprietà comunali, cercavano di ottenere il rispetto dei confini e delle leggi sequestrando attrezzi e bestie e assegnando multe; giungevano a trascinare i trasgressori davanti al tribunale della zona. Vediamo qualche esempio.

1185 — Contrasti fra Maccagno Inferiore ed Agra per un bosco comune sul versante sinistro della Veddasca (il bosco non è indicato ma probabilmente si tratta di quello nominato La Nassa intorno al quale si litigò per secoli). Sostenevano quelli di Agra che i Maccagnesi non potevano accedere al bosco che a certe condizioni: a piedi, senza condurre con sé carri, senza portare strumenti di lavoro e li accusavano di certe malefatte compiute nel passare attraverso il loro territorio lungo i sentieri. I Maccagnesi rispondevano sostenendo che il passaggio con mezzi e attrezzi spettava loro di diritto. Vi fu causa e solenne sentenza a favore di quelli di Maccagno (4 settembre 1185) (9).

1190 — Lite fra i comuni di Arosio, Mugena, Biegno e Indemani per i pascoli dell'alpe Montoia posta alla testata della Val Veddasca, al di sotto della vetta del monte Tamaro. Arosio e Mugena che si trovano al di là dello spartiacque, per i motivi già detti, avevano pascoli anche sul versante settentrionale dei monti sovrastanti i loro paesi. Ricordiamo che questi villaggi, oggi svizzeri, erano allora territorio lombardo. La lite trascese al punto che gli abitanti di Arosio e Mugena danneggiarono alcune baite degli avversari. Si finì per venire ad un accomodamento e quelli di Arosio e Mugena pagarono un indennizzo di quindici soldi di nuova moneta milanese ai rivali (10).

1221 — Questioni fra Indemini, Biegno, Armio, Cadero con Graglio consorziati fra di loro e la comunità di Breno (oggi svizzera) circa la suddivisione dell'Alpe Plasio posta fra il monte Polà, il Gradiccioli e l'Alpe Montoia. La parte alta fu attribuita a Breno, la bassa ai consorziati. Furono posti dei termini che non servirono a gran che, poiché nel 1270 sorsero, suppergiù nella stessa zona, nuove questioni fra gli abitanti di Breno, Mugena ed Arosio per i confini dei pascoli e degli alpeggi. Si nominarono a risolverle esperti di quei paesi, e anche della Veddasca, fra essi figurano uomini di Monteviasco, di Indemini, di Biegno, di Lozzo e di Graglio (11). Questioni analoghe si dibatterono nei secoli successivi, fino al Settecento ed oltre (per i confini del bosco della Nassa si discuteva ancora nell'Ottocento), poi, disegnate mappe sempre più precise delle varie località, le contese diminuirono fino a risolversi con la delineazione di esatti confini, con convenzioni e con leggi che abolirono le proprietà promiscue. Sarebbe lungo elencare tutto quanto accadde; ci limitiamo perciò ad accennare ad alcune liti interessanti Monteviasco

Contese interessanti Monteviasco Le più grosse questioni Monteviasco le ebbe coi comuni di Breno e Vezio, che oggi si trovano in territorio svizzero, ai piedi della costiera orientale del monte Lema. Già abbiamo accennato alle contese sorte nel 1221 e nel 1270, quando tutto era ancora territorio lombardo, poi, nel 1512 gli Svizzeri occuparono il Luinese e lo tennero fino al 1526, ossia fino al trattato di Friburgo fra Francesco I e gli Svizzeri. Questi si ritirarono tenendosi Indemini, in fondo alla Val Veddasca, perché pieve di Locamo, prefettura svizzera dal 1503 (12). Così i confini comunali con Indemini, Breno e Vezio divennero confini di Stato. Le vecchie questioni non sopite si fecero ancor più grosse perché si trasformarono in questioni fra nazioni. Non si doveva più ricorrere per dirimerle solo alle autorità della plaga, ma a governi diversi: il lombardo da una parte, l'elvetico dall'altra. Nel 1555 si venne ad un convenzione fra quelli di Monte e quelli di Breno: i primi s'impegnavano a non far uso, oltre il quinquennio in corso, del bosco Zampone che riconobbero trovarsi in territorio di Breno. Nel 1578, con una nuova convenzione, divisero un fondo che possedevano in comune nella località Zampone e Troggia e vi collocarono dei termini di confine. Ma quale fosse l'area esatta del bosco Zampone non si riuscì a ben stabilire e la linea di divisione rimase approssimativa. Nel luglio del 1678 un Delea di Monteviasco, che faceva carbone nei pressi del bosco Zampone, a poca distanza dall'alpe Rattaiola, si vedeva venire incontro alcuni armigeri del capitano di Lugano con intenzioni minacciose perché convinti che operasse in territorio svizzero. Si sottraeva all'arresto con la fuga, ma gli venivano sequestrate cinque capre ed alcuni attrezzi che teneva in una capanna costruita nella località. Capre ed attrezzi erano venduti a Breno in un'asta pubblica secondo l'usanza del tempo circa i materiali sequestrati. Insorgevano compatti gli abitanti di Monteviasco che si portavano a Luino dal conte Ruggero Marliani, feudatario della zona, alzando fiere proteste. Ottenevano l'assicurazione che sarebbe intervenuto in loro favore. Il conte si affrettava ad informare dell'accaduto il Senato Milanese (8 luglio 1678). Si apriva fra i contendenti una causa ma, poiché entrambe le parti, con testimoni, sostenevano di essere i legittimi proprietari della zona in discussione e non si trovava il modo di venire ad un accordo, si trasmettevano le pratiche ad un Congresso che si stava per aprire a Ponte Tresa, nella Casa detta della Sanità, fra rappresentanti del governo elvetico e del governo milanese, convocati per dirimere varie questioni sorte nel frattempo. I membri del Congresso, il 21 settembre 1678, prima di dare un responso definitivo circa i confini del bosco Zampone, ritennero necessario far eseguire dei sopraluoghi nella zona contesa e nominarono due incaricati per parte a recarsi sul posto. Qualora si fosse riconosciuto che la carbonaia era stata fatta in territorio milanese « si faranno restituire a detto Delea di Monte le robbe e denari a lui prese, overo... il giusto prezzo delle robbe vendute, insieme con spese e danni... » : così sentenziò il Congresso (13). Ma il sopraluogo fu sempre rimandato e gli anni passarono senza che si venisse ad una conclusione. Il Fiscale di Lugano, ancora sollecitato, il 1° maggio 1683 rispondeva che gli era impossibile recarsi sul luogo per la gran neve caduta. Si era sotto il dominio spagnolo e, se la lentezza con la quale si svolgevano le pratiche durante tale periodo rimase proverbiale, non molto solleciti ci sembrano questa volta anche gli Svizzeri. Si continuò così a contendersi il luogo con litigi e rappresaglie. Quest'ultime si ripeterono fra il 1680 e il 1700; nel 1719 le guardie luganesi arrestavano un certo Giacomo Cassina di Monteviasco perché trovato a lavorare in luogo ritenuto svizzero: veniva poi rilasciato dopo trattative (14). Nel 1732 gli Svizzeri ricostruivano alcuni caselli diroccati alla Rattaiola e vi si insediavano; nel 1744 quelli di Monte sorprendevano il bestiame degli Svizzeri raccolto nell'Alpe, arrestavano i pastori e li conducevano in carcere a Luino. Gli Svizzeri rispondevano avanzando diritti sull'intera alpe Rattaiola e nel 1748 chiedevano che ciò fosse riconosciuto (15). Ma non solo alla Rattaiola accadevano contrasti: anche la zona delle alpi di Agario, Arosio, Plasio e Verzora aveva confini mal delineati e ancora in discussione malgrado le convenzioni del 1221 e del 1270. Nel 1698 alcuni uomini di Monteviasco sottraevano otto bovini a quelli di Vezio sulle alpi di Arosio e di Plasio. Vezio aveva comperato da Breno nel 1592 una parte di dette Alpi ed aveva così ereditato le contese che Breno aveva con Monteviasco. Nel 1698, quelli di Monte avevano contestato a Vezio la proprietà di alcuni boschi situati presso lo spartiacque e poiché non si era giunti a nessun accordo, ne era venuta la ritorsione. Immediate furono le proteste degli Svizzeri; si riaprì la causa e le discussioni furono a non finire. Nel 1702 si litigò per un taglio abusivo di legna; nel 1722 e seguenti, in occasione di un censimento del territorio lombardo e della stesura di mappe catastali, gli Svizzeri si lamentarono perché la linea di confine era stata fatta passare sulla cima del monte Merigetto invece che al di sotto di esso. Altre liti scoppiarono nel 1728-1740. Furono persino interessati i curati locali a cui si ricorse per testimonianze, per ambasciate e per intercessioni (16).

(8) Non si può tuttavia negare che l'ordine di non contrastare eccessivamente gli Svizzeri fosse stato dato

(9)

Cfr.: L. Giampaolo, Storia breve di Maccagno Inferiore già feudo

imperiale, Corte

(10)

Cfr.: C. G. Mor, L'«Universitas Vallis Vedasche » e la pertica del «

Municipium » .(11) Cfr.: L. Brentani, Codice Diplomatico ticinese, «Documenti e regesti», Como, II, 1931. (12) Indemini, legato al Gambarogno attraverso il passo di Neggia, è menzionato dal 1230 come appartenente alla pieve di Locamo, Diocesi di Como. È noto come il territorio delle diocesi di Milano e di Como, per ragioni ancora non bene chiarite, s'interferiscano. Cfr.: Dict. Hist. Biogr. de la Suisse, Neuchatel, 1921-1934, voi. IV, fase. 31 (ed. 1926), alla p. 220.

(13)

Vedi: V. Adami, Storia documentata dei confini del Regno d'Italia,

Voi. II; Parte II, (14) Relazione del 14 settembre 1718 del Podestà di Luino. Cfr.: A.S.M., Cart. 182. (15) Cfr.: V. Adami, Op. cit., Voi. II, Parte I, Narrazione, p. 104 e segg.. (16) G. Antinoro, Studio geografico dei confini italo-svizzeri dal L. Maggiore al Lago di Lugano, Tesi di laurea in Geografia, Anno Accademico 1968-69, Milano, Università Cattolica del S. Cuore.

SI FISSANO I CONFINI CON GLI SVIZZERI Ritorno all'indice Il congresso di Varese Per por fine alle contese che avvenivano lungo i confini, non solo nella zona di Monteviasco ma un po' ovunque, i governanti dello Stato Milanese e dello Stato Svizzero indicevano un Congresso a Varese. Il suo compito era quello di stabilire in modo definitivo la linea di demarcazione fra i due Stati onde passare alla collocazione di cippi che indicassero chiaramente il confine senza lasciar adito a dubbi. Il Congresso fu indetto a Varese dal 18 giugno al 2 agosto 1752. Il rappresentante italiano fu il conte Gabriele Verri, quello svizzero Giuseppe Antonio Heinrich, consigliere di Stato e balio, o commissario, di Locamo. Le contese fra Svizzeri e Lombardi furono prese in esame con attenta minuzia ricorrendo non solo a documenti, sentenze di processi, atti notarili, mappe, ma anche recandosi sul luogo. Pare che alla commissione italiana giungessero ordini di « troncare le questioni » e scendere con gli Svizzeri a « concessioni » per rendere paga e soddisfatta la Repubblica elvetica trattandosi di controversie (per le autorità austriache...) su soggetti di poca importanza: boschi, pascoli di poco prezzo e siti incoltivabili (17). La soluzione delle questioni interessanti la zona di Monteviasco, Curiglia e la Val Dumentina, fu raggiunta con difficoltà per l'impossibilità di rintracciare gli esatti confini delle proprietà lungo il tormentato terreno montano e per l'animosità dei contendenti. Occorsero parecchi giorni, un pignolesco esame dei documenti (molti furono respinti perché non ritenuti validi), ricognizioni sul luogo, ecc.. I Lombardi fecero leva su ispezioni fatte nel 1551 e nel 1722 in occasione di censimenti generali; gli Svizzeri protestarono che le stesse non erano valide essendo state fatte per iniziativa lombarda, senza alcun concordato fra le parti. I rilievi del 1551 servirono a poco perché in linea generale facevano passare il confine sulle vette, mentre, quasi ovunque, esso correva più a valle. Si tenne invece conto di quanto stabilito in convenzioni parziali concordate in congressi secondari precedenti, indetti per risolvere questioni varie: Congresso di Ponte Tresa del 1678, di Varese del 1683, ecc. (18). Nella zona del comune di Monteviasco erano in contestazione 3413 pertiche di bosco e pascolo, 2173 furono assegnate a Monte, 1238 a Breno con Vezio. (19). Si stabilì pertanto quanto segue: Il confine coi paesi svizzeri (20) MONTE VIASCO MILANESE CON BRENO SVIZZERO

Poi si passò alla posa dei termini e cippi di confine recanti ciascuno su una faccia stato di Milano e sull'opposta stato svizzero e al di sotto i nomi dei Comuni confinanti. Le antiche Alpi Merigetto e Rattaiola furono distrutte e ricostruite: la prima non più dove si rizza il Colmo della Torretta ma al di là della valle; la seconda un poco più in basso. Si vedono ancora oggi alcune rovine che appartengono alle Alpi distrutte. L'Alpe Plasio fu rasa al suolo e non più riedificata.

Nuove contese Le decisioni del Congresso non furono sufficienti a porre fine alle contese ma esse gradatamente si attenuarono fino a scomparire. Tre anni dopo il Trattato del 1752 gli Svizzeri avanzarono nuove proteste contro gli abitanti di Monteviasco perché avevano costruito una capanna pastorale in una zona, secondo loro, elvetica, nei pressi dell'Alpe Rattaiola. Il 6 ottobre 1758 si ebbe un sopraluogo del perito B. Pugno. Riesaminata la mappa che era stata presentata al Congresso di Varese si constatò che erano stati delineati solo due sentieri nella località di confine: uno superiore, diretto all'Alpe Rattaiola, l'altro inferiore, passante sotto le cascine Zampone. Sulla mappa era tratteggiato anche un altro sentiero centrale, interrotto ad un certo punto: proprio questo era stato utilizzato a Varese nella delineazione del confine. Purtroppo nelle rilevazioni preliminari gli ingegneri non lo avevano indicato con la dovuta precisione ritenendolo poco importante. Così, dopo un altro sopraluogo dell'Ing. Giuseppe Caresana, che tracciò un preciso disegno della zona, si decise la correzione della mappa originale e la distruzione del casello italiano, costruito al di là del confine. Si riconobbe tuttavia che quelli di Monteviasco avevano agito in buona fede (22). Controlli successivi Diversi furono i controlli successivi e gli interventi per ricollocare al loro posto termini caduti e per raddrizzare cippi inclinati in seguito al cedimento del terreno: così nel 1793 per il termine n. 17 posto al Merigetto, nel 1891 per il termine n. 21, nel 1895 per il n. 16, ecc.. Si procedette anche a leggeri ritocchi della linea di confine. Notevole la revisione del 1861, dopo la costituzione del Regno d'Italia, ma soprattutto quella del 1899-1901 che fissò la linea attuale (23). Ma se aspre furono le contese di Monteviasco con gli Svizzeri confinanti non meno vivaci furono quelle di Biegno, Pino, Due Cossani, Runo, Dumenza (24) con i comuni elvetici adiacenti.

Convenzione con Biegno Diamo ora un saggio delle convenzioni stese per dirimere questioni relative a proprietà promiscue in territorio italiano. Siamo nella seconda metà del settecento; nella prima metà del secolo erano state disegnate mappe catastali della zona e la suddivisione e l'assegnazione delle parti in contestazione è facilitata dai numeri assegnati alle particelle catastali, non c'è più bisogno di ricorrere a complicate descrizioni di confini. Gli abitanti di Biegno proclamano l'antico possesso del Valleggio Mirisciuola che va dal Giona fino al piano delle Sales, l'attuale Pian di Saress sopra l'Alpe Rassina, zona di confine tra i due comuni. Finalmente l'11 luglio 1782 si venne, dopo oltre cinquant'anni di liti, ad un accordo alla presenza del Vicario di Laveno giunto faticosamente a Curiglia, come si legge nel seguente documento (25). Sucesivamente al desiderio contenuto dalla Comunità dì Biegno e dai posessori di Monteviasco negli appostamenti seguiti avanti l'Egregio e R" Sig. Vicario di Laveno il giorno 13 Marzo precorso e confidenza mostrata da ambo le parti nel medisimo R." Sig. Vicario Avvn, Don Giuliano Baronio per troncare colla di lui mediazione ed intervento l'antica ed impegnata lite che già cinquant'anni e più andava lentamente consumando i rispettivi patrimoni ed aizzando scandalosamente ne senza perìcolo di funesti disordini gli animi delli suddetti finitomi terrieri essendo il medesimo Re": Sig. Vicario autorizzato anche oltre che dalla rimessa in lui fatta dai contendenti, dalla Delegazione del R. Ducal Magistrato Camerale portato con lettera del giorno 14 giugno relativa ad altra del giorno 25 Aprile ultimi scorsi, prese il grave incomodo di trasferirsi sul sito delle controversie unitamente al suo Cancelliere a Curia, non meno che agli infrascritti Causìdici d'ambe le partì, coll'ntervento pure tanto delli possessori di Monteviasco entranti nella quistione, quanto delle persone legìttime rappresentanti, ed autorizzate dalla comunità di Biegno, ed eseguitasi la visita dalla parte voluta a comune spesa di quanto formava l'oggetto dei rispettivi disaprovi, presente pure il Sig. Giulio Contini Perito approvato ed Agrimensore Coleggiato di Milano si sono ad ultimazione di tutte le pendenze, e perpetua felice armonia prese le seguenti conciliazioni trovate opportune ed insiamente dal medesimo R°. Sig. Vicario Delegato anche in qualità di arbitro delle parti ... omissis ... Primo, attesa l'opportuna contemplazione tanto dei carichi che quelli di Monteviasco sostengono in Biegno per gli scudi 326:53.24 = di estimo che possedono nel territorio di quel Comune quanto all'uso promiscuo di cui allegano l'antico possesso per pascolare e boscare con quelli di Biegno nei Pezzi portati dalli numeri descritti nella tavola di questo Comune, N. 20 di Mappa Sub. 1 N 31 Sub. 165 N 24 Sub. 3.4.5.6. contìnueranni questi dì Monteviasco a pascolare e boscare netti Pezzi N 20, sub. 6: 1: il Sub. 165; anzi, atteso le infrascritte compense saranno esclusi dal godimento di questi Pezzi, ne potranno introdursi, salvo il diritto del condominio, quelli di Biegno, restando perciò di privativo uso dei compossessori dì Monteviasco Secondo = Egualmente resterà dì privativo uso dei Comunisti di Biegno, esclusa qualunque promiscuità di quelli dì Monteviasco, tutto quel tratto che si contiene dal valeggio di merisciula in giù sino alla valle del Reale, e fino al fiume Giona, e tutto all'intorno cosicché non possono più gli abitanti di Biegno, o Estimati, essere frastornati dalla pretesa Comunione dei Compossessori di Monteviasco nell'uso che privativamente resta per loro, riservato di pascolare e boscare in tutto questo tratto escluso anche l'uso della strada, dovendosi a scanzo d'ogni disordine servire quelli di Monteviasco, e disporsene qualche altra nei territori di sua ragione. Terzo = Dal valeggio del suddetto merisciuola in sù fino al Piano delle Sales ed al confine di Monteviasco, resterà tutt'ora promiscuo, l'uso dei pascoli fra questi altre volte contendenti compossessori e Comunità di Biegno, cosicché però questi di Monteviasco abbiano in questo Distretto il solo uso dei pascoli indefinito a tutto l'anno, e resti esclusa la ragione di boscare dovendosi come acconsentono di comune intelligenza con gli medesimi di Monteviasco anche quelli di Biegno esporre le Cedole invitatorie per affittare o vendere per anni nove tutto quest'ultimo Pezzo riservato in beneficio della Comunità ed a scarico delle rispettive imposte. Ritenuto quanto sopra, cioè l'uso promiscuo del pascolo dal Valeggio di Mirisciuola in sii, e riserva di questo bosco a vantaggio della Comunità ed estimati anche esteri presenti, l'uso privativo per quelli di Biegno, esclfsi gli altri di Monteviasco, dalla Mirìscìuola in giù fino alla valle del Reale, ed alla fiume e tutto all'intorno per pascolare e boscare, finalmente l'uso egualmente pivativo di quelli di Monteviasco, esclusa la Comunità di Biegno, e salvo soltanto il Condomìnio della proprietà per gli pezzi su indicati N. 20 Sub.no 1 N. 31 - Sub.no 165, e chi si estendono fino alla Valle e fiume Giona, riservati ai particolari i loro molini e diritti; resterà proibita l'antica pericolosa frami-schianza o intrusione di bestie e boscatori e stramatorì su quelle porzioni che furono come sopra riservate ed assegnate a cadauna delle parti, cosichè trovandosi sulh territori così divisi le bestie dell'altra parte, od alcuno dei compossessori si crederanno o dovranno ritenere come cadute in contravenzione, a nome delle Gride 25 aprile 1775 e successive Gride generali. E rispetto all'i boscatori e stramatorì, sì procederà per il danno o per il titolo di furto in proporzione del dolo d'aversi sempre in contemplazione. Restando così tacite tutte le quistioni si rinuncia da cadauna delle parti, quando il R°, Ducal Magistrale Camerale si degni di approvare le suddette transazioni alla lite pendente, e ad ogni di lei effetto in modo che debba d'oggi in avanti essere senza veruna reintegrazione di danni e spese che resteranno a carico delle parti delle quali furono fatte ... omissis ... intervenuti essendo a tutto anche il Reg". Sig. Cancelliere locale Antonio Martignoni. Sott.to Giova Gnese deputato all'estimo di Biegno. Sott. Giacomo Zanìni estimato del suddeto Comune, sostituto di Carlo Zanini Deputato dell'Estimo di Biegno. Sott. Francesco Zaninì estimato della suddetta comunità sostituto di Carlo Giov. Zaninì deputato dell'estimo di Biegno. Sott. Carlo Postizzi Sindaco di Biegno. Sott. Francesco Barbita consule dì Biegno. Sott. Francesco Postizzi estimato di Biegno. Sott. Giacomo Morandi di Monteviasco estimato nel comune dì Biegno. Sott. Ambrogio Dellea di Monteviasco possassore nel suddetto territorio di Biegno. Sott. Domenico Ranzoni di Monteviasco possessore del suddetto comune dì Biegno. Sott. Girolamo Morandi per commissione dì Gio. Dellea possessore di Biegno. Sott. Giuseppe Cristoforo Mantelli Parroco dì Curiglia a nome e commissione dì Matteo Dellea dì Monteviasco possessore nel territorio dì Biegno ha firmato in suo nome. Sott. Gio. Morandi a nome e commissione di Francesco Dellea di Monteviasco possessore di Biegno ho dato commissione a me di firmare in suo nome. Sott. Andrea Nino estimato di Biegno. Sott. Giovanni Morandi di Monteviasco estimato nel territorio di Biegno. Sott. Giuseppe Clerici a nome e commissione di Carlo Ranzoni di Monteviasco possessore illeterato ha firmato in suo nome. Sott. Domenico Ranzoni a nome e commissione di Giacomo Casina di Monteviasco possessore nel territorio di Biegno ha dato commissione a me di firmare in suo nome. Sott. Giacomo Morandi anche come procuratore delli estimati di Biegno abitanti in Monteviasco. Sott. Carlo Girolamo Calderoni Causidico della Comunità e deputati di Biegno. Sott. Giuseppe Antonio Rigolio di Valtravaglia Causidico dei compossessori di Monteviasco. Sott. Giulio Contini Publico Agrimensore Colleg}0 di Milano presente per testimonio e collaudante quanto sopra anche veduto farsi le sopradette firme. Sott. Antonio Martignoni R". Cancelliere ho collaudato quanto sopra. Signat. Baronio Reg". Vicario Delegato ho approvato e collaudato quanto sopra anche in qualità di arbitro, pregato dalle parti tutto quanto sopra, salva l'approvazione del R. Duca! Magistrato Camerale che da noi si terrà inteso di tutto a norma. Controscritto, Sormani Notaro Attuario Ita est in actis Regis offici Vìcariatum Laveni et prò fide fulianus Blenius autenct. ha presente in Copia concorda con altra copia originale presso gli particolari di Biegno e Monteviasco ed in fede Sott. G. Moro Reg. Cancelliere. (17) L. Borri, 11 congresso e il trattato di Varese, in «Documenti Varesini», tip. Macchi e Brusa, Varese, 1891, p. 378. (18) Cfr.: V. Adami, Op. cit., p. 107. (19) Cfr.: L. Borri, Op. cit., p. 367 e segg.. (20) Cfr.: L. Borri, Op. cit., p. 421 e segg.; esiste nell'Archivio Parrocchiale di Monteviasco copia dello stesso documento con qualche variante nel testo. (21) Il Congresso decise che il sentiero che vi adduce rimanesse comune a Breno e Curiglia. (22) Cfr.: V. Adami, Op. cit., Narrazione, p. 116 e segg. (23) Cfr.: V. Adami, Op. cit., Narrazione, p. 116 e segg..

(24)

Notevole il dissidio tra

Biegno e Indemini per il bosco del

Forcoretto,

che gli abitanti (25) Il documento originale è conservato presso l'archivio Parrocchiale di Monteviasco. 1782 Giorno di Giovedì undici: 11 del mese di luglio in Monteviasco Pieve di Valtravaglia.

GIURISDIZIONE POLITICA E FEUDALE Ritorna all'indice

Politicamente la Val Veddasca, e con essa Monteviasco, a chi appartenne? Evidentemente al sovrano dello stato di cui la zona fece parte: ignoti capi celto-liguri dei tempi preistorici poi, via via, galli, romani (36), sovrani barbari, imperatori del Sacro Romano Impero e loro discendenti, Stato milanese e, quindi, ai Visconti prima, agli Sforza poi, agli Spagnoli, agli Austriaci, alla Cisalpina, al Regno Italico, ancora agli Austriaci e, infine, al Regno d'Italia e all'attuale Repubblica (37). In epoca barbarica lo Stato fu diviso in marchesati e poi in contadi; successivamente in vicariati con a capo un podestà o pretore governativo: Luino fu la sede del podestà della zona. La riscossione di imposte, dazi e gabelle fu affidata ad appositi uffici ma spesso i Sovrani cedettero tale compito del tutto o in parte a Signori di loro fiducia che presero il nome di feudatari e la zona concessa quello di feudo. I feudatari dovevano ai Sovrani prestazioni varie e giurata fedeltà. A partire dal XVI secolo, dei feudi si fece addirittura mercato: vennero venduti a questo o a quel Signore titolato (per ottenerli occorreva un titolo nobiliare) per aver subito a disposizione considerevoli somme di denaro. Il nobile si rifaceva della somma spesa nell'acquisto riscuotendo dazi, pedaggi, imposte, contributi, ecc.. I primi Signori della Val Veddasca di cui abbiamo notizia, sono certi Castiglioni non meglio definiti. Essi appaiono nella pergamena del 28 ottobre 1190 già citata. È la pergamena che si riferisce alle contese fra gli abitanti di Arosio e Mugena e quelli della Val Veddasca per la proprietà dell'alpe Montoya: i primi come dicemmo, furono condannati ad un indennizzo di quindici soldi di nuova moneta milanese. Gli abitanti della Veddasca alla sottoscrizione della ricevuta dei denari versati furono rappresentati dai « gastaldi dominorum de Castilione » Martino Pisonio di Maccagno, Frigerio de Airo, per i consorti di Garabiolo, da due rappresentanti di Cadero, ecc., agenti « ex sua parte et ex parte iamscripto-rum dominorum de Castillione et suorum hominum de iamscripta Valve-dasca » (38). Secondo il Mor non si tratta di un vero feudo concesso ai Castiglioni ma di un subfeudo dato non sappiamo per quali ragioni. I Castiglioni provenivano in parte dal paese omonimo e alcuni di essi all'epoca della nostra pergamena erano feudatari di varie località in Brianza e in vai d'Olona. Anche in altri documenti troviamo in Val Veddasca suppergiù in quegli anni famiglie del Varesotto con diritti vari. Certi Pietro e Guglielmo Bossi di Azzate e fratelli e consorti avevano nel 1204 diritto di decima: «habent partem decime de Valle Vedasca » ed ebbero una contesa con il prevosto di Cannobio, Oddone, ed alcuni chierici per il prelievo di quattro agnelli sulla decima spettante alla chiesa di San Vittore di quel borgo, nelle corti di Parede e Prevedore (39). Da notare per inciso che il termine corte appare anche nel documento citato del 1221 relativo alla contesa fra Breno ed alcuni casali della Veddasca, col significato di alpeggio. Gli arbitri stabiliscono la demarcazione: « quod ab saxo quod est de subtus curtcm de Plaxio ed quod est in oro vallis que est inter ipsam Alpem de Piaxi et Alpem de Montolio, et ab quodam termino posito super saxellum quod est inter vallare quod est ibi non longe ab ipsa curte... » (40). A Monteviasco il nome Corte rimase ad un'alpe ed un'altra prese il nome di Cortetto. Nel 1416 il duca di Milano, Filippo Maria Visconti, concedeva la zona detta Travaglia (comprendente allora anche la Val Veddasca) con Locamo e Lugano, in feudo a Lutero IV Rusca che lo trasmetteva ai discendenti. Nel 1525 tal feudo veniva dato al cavalier Giambattista Pusterla ma i Rusca, fatta opposizione, lo riottenevano. I Pusterla si rivolgevano al duca Francesco II Sforza perché il territorio fosse restituito a Giambattista ma l'imperatore Carlo V intimava di non privare i Rusca di detto feudo. Nel novembre del 1590 il conte Ercole Rusca moriva senza lasciar eredi maschi legittimi e il feudo restava vacante. Nel frattempo era stata creata una nuova giurisdizione feudale detta delle Quattro Valli. Fu fondata unendo la Val Veddasca (Indemini esclusa che seguì le sorti della pieve di Locamo a cui apparteneva), la Valle del Consiglio Maggiore [le fu dato il nome di Squadra del Consiglio Maggiore (41), la Val Marchirolo e la Squadra di Mezzo (comprendeva Tronzano, Pino, Bassano, Maccagno Superiore, Germignaga, Voldomino, Biviglione, Montegrino, Bosco e Grantola). Maccagno Inferiore continuò a fare da sé. Il 2 dicembre 1583 il Re Filippo II donava tale territorio al patrizio milanese Giovanni Marliani. Il 26 marzo 1603 il feudo delle Quattro Valli, per la morte di Giovanni Marliani, passava al figlio Ruggero e, di figlio in figlio, giungeva al conte Ruggero che nel 1773 vendeva le Quattro Valli al conte Crivelli per 37.000 zecchini gigliati (42). L'Imperatrice Maria Teresa confermava il feudo al conte Antonio Crivelli il 1° aprile 1775: ogni acquisto di feudo e ogni sua successione doveva avere il benestare delle autorità governative. Il feudo comprendeva 2.030 fuochi o famiglie, circa 10.000 anime. Godeva di censi feudali per lire 2.191, soldi 19, denari 6, la ragione di promulgare diritti per Luino e il diritto di caccia; ciò voleva dire che il cacciare era riservato al feudatario e non si poteva esercitarlo se non dopo aver ottenuto la debita licenza (43). I feudi durarono fino al 1796, anno in cui furono soppressi da Napoleone sceso in Italia con le sue truppe. Da quell'anno le comunità vissero una vita amministrativa completamente autonoma salvo controlli superiori.

(41) Aveva come capoluogo Dumenza e formava una unità fiscale: « et che esse terre sono cotizzate insieme con un solo estimo a libri ducali ». Cfr.: V. Adami, Op. cit., Voi. II, Parte II, Documenti - Doc. anno 1719, p. 163, n. 70. (42) Uno zecchino corrispondeva allora a lire 14 e soldi 13. (43) Cfr.: E. Casanova, Dizionario feudale delle Provincie componenti l'antico Stato di Milano, Milano, Ambrosiana, 1930.

LA VISITA DI SAN CARLO BORROMEO

Nel 1574 raggiunge il paese anche l'Arcivescovo Carlo Borromeo. La vallata è in festa. Il verbale della visita (101) concorda con il precedente: ben poco si era fatto nel frattempo per migliorare la piccola (parvula) chiesa. « ///. et Rev. d. Carolus card. Borromeus Mediolanensis archiep. Visitava ecclesiam sanct. Martini et Barnabe loci de Monteviasco super montem ... ». Si prende nota che vi esercita il prete Giacomo della Valle di Dumenza (102), deputato dal popolo. La chiesa era piuttosto in disordine: « non tiene sacramentum, non ha battistero ». L'acquasantiera è indecente, posta nell'angolo meridionale presso il frontespizio; il cimitero è decente; la chiesa è piccola; l'altare maggiore è in capo alla chiesa; la pietra della mensa non è regolare; la predella è indecentissima; vi è una croce di ottone con candelabri di ottone; la finestrella di fianco all'altare è senza grata e stamegna; la cappella è abbastanza bella e decente e tutta dipinta; la lampada è indecente; la porta è in mezzo al frontespizio; le finestrelle sul lato meridionale sono anguste; vi è una campanella retta da pilastrini; non vi è sacrestia, ecc.. La casa per il sacerdote è ad oriente della chiesa, ma abbastanza vicina. Si parla poi di un Battista Albertini blasfemator, del canepario Alessandro Morandi che non versa quanto deve alla chiesa giustificandosi che è in credito per lavori e spese fatte per la stessa. Si riporta l'elenco dei legati e dei beni della cura e degli arredi: « Notta delli legati fatti per elemosina per diversi uomini et singolari persone del luoco de Monteviascho quali sono da esser distribuiti nelli homini et poveri di detto comune di Monte fatta in execuzione del ordine... fatto per l'ill.mo e molto Rev. monsignor Carlo Cardinale, arcivescovo da Milano, che sono li infrascritti ». Si ricorda per primo ancora il legato di Simone Albertini delli Morandi «per elemosina e per mercede dell'anima sua» di uno staio di segale alla misura di Cannobio da distribuirsi ogni anno per ventiquattro anni; poi ancora il legato di Giacomo delli Botini di uno staio di segale e di una brenta di vino della misura di Cannobio da distribuirsi come sopra; il legato di Giorgio delli Morandi di uno staio di segale in pane per venticinque anni; il legato di Pietro delli Morandi di tre staia di segale sopra certi beni che gode. Inoltre «...li homini del deto comune soleno pagare ogni anno lipre 5 di pane e una lipra di formagio per focho qual si distribuisse alli poveri nel giorno di San Martino, ogni anno, e lo pagano ogni anno ». Segue l'inventario dei beni della chiesa «...fatto per me prete Giacomo della Valle curato d'essa chiesa de Santo Martino per ordine dell'Ili.Jmo et molto Rev.mo s/r Carlo Borromeo arcivescovo di Milano ... quali sono gli infrascritti: 1/a pezza di terra campo dove si dice nelli soleti item pezza una di terra prato con alberi dove se dice nel [grotto?], ... Item una pezza di terra prato dove se dice alla Zircha ... Item pezza una di prato dove se dice alli roncasi] Item pezze duo de ... in cima delli ronchetti... Item pezza una di terra prato dove se dice al saxello ... Item una pezza di terra prato dove se dice alla [cumona?] ... Item pezza una di prato dove se dice al ortacio ... Item pezza una di prato con piante de arboli doi dove se dice nel prato... Item pezza una di terra con pianta una de arbore dove se dice nel prato... Item pezza una di prato dove se dice alla serta ... Item pezza una de prato dove si dice al pozolo del Morino ... Item pezza una de prato alla motta ... Item pezza una di prato dove si dice al pozolo ... Item quarto di una casa... dove se dice al sasello ». I beni davano un reddito annuale di lire imperiali 4, soldi 8, che venivano spese per la necessità della chiesa ed erano stati dati in affitto ad Alessandro Morandi per la somma indicata. Ma erano cinque anni che non pagava: « non ha pagato cosa alcuna sì che se gli denuntij». Si è già detto come si giustificasse il Morandi: era debitore di L. 45 ma sosteneva di averle spese per l'acquisto di una patena, per lavori eseguiti per l'altare, per avere riparato una casa della chiesa, per essere andato a Milano per necessità della cura e per licenza del vicario. Segue un elenco dei crediti della chiesa e dei debitori tra cui diversi Bottini, Morandi e un Martino soprannominato il Tamburino. Circa gli arredi della chiesa venivano denunciati: un calice, due patene, una pianeta di panno rosso con stella e manipolo diverso, due camici, cinque tovaglie fruste, una croce d'ottone, un turibolo vecchio, un corporale. Tra i vari appunti si legge anche quanto segue : « nota di quello che si da al Monacho et gli danno 15 soldi per fuocho l'anno et sono fuochi n.° 10 ». Si tratta certamente di un monaco addetto al tempio di cui si fa cenno anche in documenti successivi. Anche San Carlo lasciava delle disposizioni per il riordino della chiesa, per l'adempimento dei legati e per punire i peccatori renitenti: « Ordini per la chiesa di San Martino e Barnaba del loco di Monteviasco ... fatti da Mons. Ili lo e Revjmo Cardile Borromeo arcivescovo di Milano nella sua pastorale visita. Si faccia acomodar l'altare che sia alla misura ... Si provveda di pietra sacrata alla misura ... Si faccia aggrandir la bradella alla misura ... Si faccia racconciar lo scalino alla medesima misura dell'altare levando le sponde Se li proveda di candellieri d'ottone Si levi quell'ancona indecente Si faccia mettere la ferrada alle finestre et la stamegna di tela Si proveda che l'acqua non entri nella chiesa levando del terreno per di fuori Si rabochino i muri dove bisogna Si faccia la soffita ed il pavimento sui faccia accomodar dove è rotto Si proveda di palli et pianeta, corporali, tovaglie, purificatori, fazzoletti da sciugar le mani nella messa al celebrante ». Al vicario foraneo fu affidato il compito di vigilare sul rispetto dei legati essendo gli eredi dei testatari tutti inadempienti: anche il comune da un anno non versava il dovuto ai poveri. Il cardinale raccomandava di ottenere entro un mese il saldo di quanto doveva versare l'Alessandro Morandi pena la possibilità di interdetto e la denuncia al vicario generale; infine, per Battista Albertini blasfemator minaccia di denuncia al vicario criminale se non si fosse ravveduto (38) Cfr.: C. G. MOR, L'«

Universitas Vallis Vedasche ecc. », op. cit., p. 279 e segg..

|